|

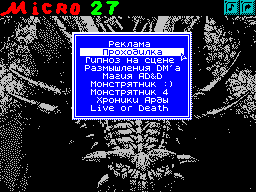

Micro

#27

24 февраля 2000 |

|

Эстрадный гипноз - Учебник: Гипноз на Сцене (часть вторая).

┌────────────────┐

│ В. М. КАНДЫБА │

│ │

│ЭСТРАДНЫЙ ГИПНОЗ│

└────────────────┘

Продолжение. Начало в номере 26.

А теперь чуть подробнее о психофизиологи-

ческих механизмах гипногенного контакта,

то есть контакта, порождающего гипнотичес-

кое состояние.

Языком правого полушария мозга, на которое

в основном идет воздействие при наведении

эмоционального гипноза, являются образы

(представления) и эмоции.

Так как специалист по эстрадному гипнозу

должен научиться психотехнике эмоциональ-

ного гипноза, то первое, что надо научить-

ся делать, - это уметь формировать как у

себя, так и у гипнотика как можно более

яркие внушаемые картины и образы, причем

искренне и максимально сильной эмоции, по-

этому многие, кто пытался овладеть техни-

кой древнерусской магии, не смогли этого

сделать именно потому, что не знали энер-

гетического секрета навязывания образа, а

им является сильнейшая эмоция. И хотя мно-

гие исследователи знали, что телепатичес-

кая передача образов в жизни спонтанно

наблюдается только в критические моменты,

например в момент смерти, убийства, пожара

и т.д., но никто из тех, кто не знает

Русские Веды, не смог самостоятельно доду-

маться до нужной психотехники и необходи-

мых условий передачи и силового навязыва-

ния образа. Очень близки к разгадке вели-

кого секрета были исследователи в XX веке,

когда впервые серьезно столкнулись с нас-

тоящим человеком, который единственный мог

демонстрировать этот вид человеческой спо-

собности, - с Нинель Сергеевной Кулагиной.

Но ни один исследователь ничего не понял,

хотя четко видел, что все феномены выпол-

нялись в момент нечеловеческого эмоцио-

нального напряжения, когда пульс достигал

250 ударов в минуту, как у штангиста в мо-

мент установления мирового рекорда.

Итак, для овладения техникой силового или

эмоционального гипноза вначале надо овла-

деть искусством формирования образов и

эмоций. Начнем с образов или представле-

ний.

Представления - это образы людей, предме-

тов, явлений, звуков, движений и др., воз-

никающие в сознании тогда, когда сами лю-

ди, предметы, явления, звуки, движения и

др. непосредственно не действуют на органы

чувств.

Представления называют вторичными образа-

ми, хранящимися в памяти. Первичными явля-

ются образы ощущений и восприятия.

По сравнению с ощущениями и восприятиями

представления бледны, неустойчивы, фраг-

ментарны, т.с. отрывочны. Это действитель-

но так, если рассматривать представления

вне связи с деятельностью и значимостью их

для человека. В одном исследовании, напри-

мер, ученика 9-го класса допросили предс-

тавить себе и устно описать портрет своего

классного руководителя. Он сказал: "Невы-

сокого роста. Лицо удлиненное. Глаза голу-

бые... нет, серо-голубые. Блондин, волосы

гладкие. Большой рот. Говорит громко". По-

молчав, добавил: "Смутно помню, но точно

сказать не могу, стараюсь вспомнить, но

губы как-то ускользают - то вроде вижу их,

то они расплываются".

Однако образы представлений могут быть и

устойчивыми, и яркими, и целостными. Это

зависит, во-первых, от значения представ-

ления в структуре конкретных действий и

деятельности человека, во-вторых, от зада-

чи, которая стоит перед действующим лицом.

Очень отчетливо это установлено в психоло-

гии спорта. На соревнованиях все выдающие-

ся гимнасты перед каждым видом многоборья

выполняют всю комбинацию "мысленно", т. е.

в представлении. При этом образы конкрет-

ных движений, элементов, их связок всегда

ярки, отчетливы, устойчивы, целостны.

Еще К. Д. Ушинский - великий русский педа-

гог - писал: "Ясное представление движения

во всех его подробностях вызывает такое же

отчетливое выполнение". Это положение с

полным основанием может быть распростране-

но на другие виды представлений: зритель-

ные, слуховые, обонятельные, вкусовые,

осязательные.

Представления - чувственные образы дейс-

твительности, но они пронизаны мыслитель-

ными процессами. В исследованиях показано,

что в представлении о сальто у гимнастов -

мастеров спорта было 60,9% чувственный

компонентов и 63,6% речемыслительных. Это

значит, что образы представлений, как и

образы восприятий, являются осмысленными.

Представления - обобщенные образы предме-

тов и явлений действительности. Обычно

один и тот же предмет или сходные с ним

предметы воспринимаются множество раз. В

результате обобщаются и лучше запечатлева-

ются наиболее бросающиеся в глаза по вели-

чине, форме, цвету и другим признакам эле-

менты предмета или предметов, а также

свойства, наиболее важные для выполнения

действий с предметом. Обобщение в предс-

тавлениях ограничивается общностью ка-

ких-то внешних признаков, относящихся к

определенной группе, будь то предметы тех-

ники, мебели, эстрадного инвентаря и т.д.

Поскольку представления характеризуются и

чувственностью, и осмысленностью, они яв-

ляются посредствующим звеном в переходе от

ощущения к мысли.

Представления многообразны. Они дифферен-

цируются по признакам происхождения и сте-

пени обобщенности образа определенной

группы предметов или явлений.

По признаку происхождения выделяют следую-

щие виды представлений: зрительные, слухо-

вые, двигательные, осязательные, обоня-

тельные, вкусовые и др. Совокупность дан-

ных видов представлений создает основу

чувственных знаний человека о действитель-

ности и о себе самом, которые очень важны

для ориентировки в разнообразных жизнен-

ных, деловых и других ситуациях, для регу-

ляции собственных действий, поступков, а

также поведения и действия других людей.

По степени обобщенности образов выделяют

представления единичные и общие. Единичное

представление - это образ любого конкрет-

ного предмета, явления, человека. Единич-

ные представления помогают познать внешние

отличия данного человека, предмета от всех

других, относящихся к той же группе.

Общее представление - это обобщенный образ

предметов определенной группы по внешним

сходным признакам. Общие представления

позволяют отличать одну группу предметов

от другой, даже относящейся к сходной ка-

тегории. Поэтому, если, например, человек

в спортивном магазине спросит: "Есть ли у

вас в продаже мячи?" - ему ответят вопро-

сом: "Какие?"

Существуют еще разнообразные виды профес-

сиональных представлений. Таковы, напри-

мер, представления топографические. Они

являются мысленными передвижениями по на-

меченному маршруту, повторением "про себя"

реального пути. Топографические представ-

ления имеют важное значение в работе гео-

логов, разведчиков, проводников в горы,

спортивном ориентировании и др.

Любое представление - зрительное, слухо-

вое, обонятельное, осязательное и т.д. -

имеет определенное содержание. Им является

бесконечное разнообразие особенностей тех

предметов и явлений, которые были отражены

в образах ощущений и восприятии. Имеет оп-

ределенное содержание и представление дви-

жений, особенно в силовом гипнозе, когда

возникает необходимость навязать гипнотику

идеомоторный образ движения, например, как

это сделала Олеся в романе А. Куприна.

Представление движений - это образы поло-

жения и движений во времени и пространстве

собственного тела и отдельных его частей

или положений и движений других людей. Так

характеризуется представление движений в

самом общем виде. Более конкретно предс-

тавление движений - это прежде всего образ

типа двигательных действий: локомоторных,

прыжковых, ударных и др. Умение "формиро-

вать" движения - основа силового гипноза.

В образе фигурируют и другие признаки, от-

носящиеся к характеру движения: прямоли-

нейное или криволинейное, равномерное, ус-

коренное, вращательное и др.

В образе содержатся также пространственные

(направление, амплитуда), временные (быст-

рота, длительность, одновременность, пос-

ледовательность) и силовые (напряжение,

расслабление) признаки движений.

Все это - очень важные содержательные ха-

рактеристики движений и двигательных дейс-

твий, так как регуляция двигательной дея-

тельности человека и заключается в управ-

лении им самим собственными движениями и

действиями по параметрам пространства,

времени и интенсивности усилий, по их сог-

ласованности. Идеомоторное слияние с гип-

нотиком позволяет выполнить силовое навя-

зывание движения.

Представления движения имеют одну особен-

ность, которой нет у других видов предс-

тавлений. Ее кратко, но выразительно оха-

рактеризовал И. П. Павлов: "Давно было за-

мечено и научно доказано, что раз вы дума-

ете об определенном движении... вы его не-

вольно, этого не замечая, производите".

Такого рода реакции, возникающие при

представлении, т. е. идее движения, назы-

ваются идеомоторными реакциями или актами.

Они незаметны для глаза, их может даже не

ощущать сам представляющий движение гипно-

тизер, но они объективно регистрируются

тонкими электрофизиологическими приборами.

При представлении движений возникают не

только идеомоторные (т. е. мышечно-двига-

тельные, но и идеовегетативные реакции:

учащение пульса, дыхания и др. Они анало-

гичны тем, которые имеют место при реаль-

ном движении. Они тоже минимальны по ин-

тенсивности, но тоже регистрируются объек-

тивно.

Механизм идеомоторных и идеовегетативных

реакций - условнорефлекторный. Однако воз-

буждение при этом возникает центрально, т.

е. непосредственно в клетках мозгового от-

дела двигательного анализатора. Это зна-

чит, что передача идеомоторного движения

происходит автоматически и бессознательно

для обоих - и гипнотизера, и гипнотика.

Главный секрет силового гипноза - это уме-

ние "проигрывать" представления и образы в

себе.

Программирующая функция идеомоторных обра-

зов и представлений выражается в том, что

представление для человека выступает в ка-

честве идеального, т. е. возникающего в

сознании, образа того реального действия,

которым он должен овладеть, или того ре-

зультата, которого он должен достигнуть.

Нужно иметь в виду, что процесс формирова-

ния представления как программы действий и

поведения гипнотика нелегкий и требует

длительных тренировок и развитого вообра-

жения у самого гипнотизера. Когда обучали

меня самого этому искусству, то требовали

от меня, чтобы я буквально перевоплощался

в того, на кого хочу действовать.

Итак, основное звено системы програм-

ма-представление. В ней заложено все необ-

ходимое о выполнении, скажем, какого-то

конкретного действия. Далее идут звенья

контроля (самоконтроля), оценки (самооцен-

ки) хода выполнения действия, а если необ-

ходимо, то и его коррекция.

Контроль и оценка производятся путем сли-

чения реального выполнения действия гипно-

тиком с представлением-программой на осно-

ве обратной информации. Ее дают, главным

образом, мышечно-двигательные ощущения и

восприятия. Они получают либо положитель-

ную оценку, и действие продолжается, либо

оценку корригирующую, тогда в них вносят

необходимые поправки по ходу выполнения

действия, если это возможно. В регулирую-

щей функции представления движений важную

роль играют идеомоторные реакции. Они нап-

равлены на коррекцию допущенных ошибок и

на совершенствование техники выполнения

действия. Но все это уже после его завер-

шения. Первый научный опыт по отработке

техники наведения силового движения на жи-

вотных и человека выполнили В. Дуров и В.

Бехтерев, поэтому посоветую прочитать кни-

гу В. Бехтерева "Гипноз. Внушение. Телепа-

тия".

Практику идеомоторного образного воздейс-

твия на животных и человека я приведу на

примере рассказа авторитетного ученого -

В. Бехтерева:

"Передача мыслей на расстоянии от человека

к человеку, называемая телепатией, берет

начало от спиритов, которые после выясне-

ния вопроса о так называемом чтении мыслей

при посредстве осязания, открытом впервые

Брауном, стали доказывать возможность пе-

редачи мыслей при отсутствии соприкоснове-

ния двух лиц. С точки зрения спиритов, де-

ло идет о существовании особой силы, или

"духа", благодаря которой человек может

вступать в сношения через расстояние, и

притом непосредственно, т. е. без участия

своих воспринимающих органов, с психичес-

ким миром другого человека и даже с духами

умерших людей.

Для людей науки гипотеза в таком виде не

может быть признана приемлемой, ибо прежде

всего ни существование особой силы, ни су-

ществование духов умерших людей не было

доказано, а самые опыты не представлялись

убедительными.

С точки зрения чистого знания, гипотеза

может быть приемлемой дня выяснения дока-

зательств лишь в той ее части, которая ка-

сается непосредственного или так называе-

мого "мысленного" воздействия на расстоя-

нии одного лица на другое или вообще со

стороны человека по отношению к другому

живому существу.

Но в таком виде эта гипотеза перестает

быть спиритическою и по существу, и в от-

ношении своего происхождения, ибо она не-

сомненно существовала в умах людей вне

связи с учением спиритов и, между прочим,

была картинно выявлена в некоторых из ли-

тературных произведений.

По учению спиритов особой способностью

воспринимать и передавать мысли через

расстояние обладают будто бы главным обра-

зом исключительные по своим качествам лю-

ди, называемые медиумами. Они могут вхо-

дить в особое психическое состояние, из-

вестное под названием транса, в котором

они и проявляют вышеозначенную способ-

ность. Но эта "сила" не составляет исклю-

чительной принадлежности медиумов. Она

дремлет и в других людях, ибо медиумы в

состоянии возбуждать эту способность в

других людях и действовать на эту способ-

ность усиливающим образом.

В этих суждениях нас могут интересовать,

однако, не медиумы с их сверхъестественны-

ми явлениями в периоды транса, а сама ги-

потеза непосредственной передачи мысли от

одного человека к другому человеку или ка-

кому-либо живому существу. Интригуя ученый

мир своими уверениями и пользуясь ненауч-

ными приемами для доказательства своих за-

явлений, спириты возбудили так или иначе

интерес и со стороны научного мира к воп-

росу о непосредственной передаче мыслей.

Мы видим, что целый ряд ученых, включая

математиков, физиков, физиологов, психоло-

гов, невропатологов и психиатров, между

которыми мы назовем Цельнера, Крукса, Фе-

ре, Грассе, Ш. Рише, П. Жане, Фореля, Моп-

ля, Фогта, Флюрнуа, Бутлерова, Вагне-

ра-старшего и некоторых других, стал таким

образом в число лиц, стремившихся выяснить

означенный вопрос с научной точки зрения.

Исходным и в то же время центральным пунк-

том этих исследований явились опыты с от-

гадыванием задуманных предметов или, точ-

нее, их местонахождения или с выполнением

того или другого задуманного действия,

например: взять какой-либо тон на музы-

кальном инструменте, сделать то или другое

движение и т.п. При этом выяснилось, что

такое отгадывание, если и может быть осу-

ществлено, то эта способность обнаруживае-

тся обыкновенно в особом состоянии челове-

ка,которое принято называть гипнотическим,

ибо и так называемый транс спиритов должен

быть понимаем как состояние гипнотическое,

или гипноидное.

В чем же тут дело?

Есть основание полагать, что в обыкновен-

ном, т. е. в бодрственном, состоянии чело-

век беспрерывно проявляет процесс активно-

го сосредоточения, которое возбуждается

под влиянием тех или других внешних впе-

чатлений, благодаря чему соотносительная

деятельность человека находится в постоян-

ном напряжении, а это в значительной сте-

пени мешает непосредственному воздействию

одного человека на другого.

При всем том такое непосредственное воз-

действие, по-видимому, не исключено и у

человека, находящегося в бодрственном сос-

тоянии, но проявляется лишь в исключитель-

ных случаях, как показывают примеры воз-

действия первого впечатления или случаи

так называемого ясновидения у некоторых

лиц нервного темперамента, но все это тре-

бует еще специальных исследований. Особен-

но ценно произвести всестороннее и систе-

матическое исследование в этом направлении

над теми из нервных лиц, которые сами над

собой замечают способность ясновидения.

Такие исследования уже и производились,

напр., и др., у нас - доктором Ховриным,

Жуком и др., но эти исследования пока не

привели еще к вполне убедительным резуль-

татам.

Факты, которыми в настоящее время обладает

наука, показывают, что отгадывание мыслей,

или ясновидение, основано на чрезвычайно

повышенной восприимчивости отдельных лиц,

которые так или иначе распознают задуман-

ное другими. В этом смысле повышенная

восприимчивость, доказываемая для гипноти-

ческого состояния, поясняет нам, почему

отгадывание мыслей происходит обычно в

состоянии гипноза, хотя бы и неполного, а

если дело идет о профессиональных отгадчи-

ках мысли, то замечено, что они себя вво-

дят самопроизвольно в состояние, которое

можно назвать полугипнотическим, или даже

в состояние автогипноза, каковое мы имеем

в виде транса у медиумов.

Если люди, в бодрственном состоянии осо-

бенно восприимчивые и могущие легко осво-

бодиться от состояния активного сосредото-

чения по отношению к внешним впечатлениям,

как это мы наблюдаем, напр. у лиц, легко

внушаемых в бодрственном состоянии, спо-

собны иногда к отгадыванию мыслей, то в

этом случае способ этого отгадывания сво-

дится будто бы к восприниманию неуловимых

другими двигательных импульсов, производи-

мых невольно индуктором при напряжении

сосредоточения на определенном предмете,

как допускают многие авторы. Этими незаме-

чаемыми двигательными импульсами, между

прочим, объясняются и известные опыты со

столо - и блюдоверчением.

Имевшиеся ранее в круге моих наблюдений

случаи, о чем я упоминаю в книге "Гипноз,

внушение и психотерапия", говорят в пользу

такого же объяснения. Но все же этот воп-

рос нельзя считать окончательно выяснен-

ным, и не исключена возможность в таких

случаях непосредственной передачи нервной

или мозговой энергии от одного человека

другому.

Но если опыты так называемого мысленного

внушения у людей до сих пор не привели к

положительному решению вопроса, по крайней

мере в такой степени, чтобы в пользу пос-

леднего способа передачи были приведены

для непредубежденных людей вполне убеди-

тельные доказательства, и к тому же имею-

щаяся литература по этому вопросу, полная

разнообразных сведений, несмотря на их ка-

жущуюся значительность, не дает возможнос-

ти осуществить соответствующую проверку,

то спрашивается, не разрешима ли эта зада-

ча с помощью эксперимента на животных?

Возможность использования в этом отношении

животных мне представляется тем более осу-

ществимой, что, как известно, они легко

поддаются гипнозу, и мне самому неоднок-

ратно приходилось гипнотизировать с лег-

костью ящериц, свинок и кур на лекциях пе-

ред студентами. Как известно, даже дикие

звери простым упорным взглядом могут быть

в такой мере укрощаемы, что они, опуская

взор, с опущенным хвостом отходят от чело-

века.

К тому же животные, напр. собаки, могут

быть легко приучаемы путем дрессировки к

беспрекословному повиновению, а это усло-

вие весьма благоприятно для постановки та-

кого рода опытов.

Наконец, дело идет в этом случае о гипоте-

зе, прилагаемой к объяснению фактов, уста-

навливаемых в опытах над краллевскими ло-

шадьми, сам же д-р Котик таких опытов не

производил и в проверке их не участвовал,

а между тем это обстоятельство имеет су-

щественное значение в отношении оценки са-

мих опытов.

Вот почему по отношению к обоснованию ги-

потезы д-ра Котика, которую он подробно

развивает в предисловии к книге "Мыслящие

животные", возникает вполне естественный

скептицизм. Тем не менее к этой гипотезе

приходится отнестись совершенно безотноси-

тельно к каким-либо другим фактам и рас-

сматривать ее с точки зрения большей или

меньшей обоснованности в отношении объяс-

нения загадочных явлений, обнаруживаемых

при опытах с краллевскими лошадьми. А меж-

ду тем, как известно, по отношению к крал-

левским лошадям, точнее говоря, к объясне-

нию делаемых ими сложных математических

вычислений, включая извлечение кубических

и квадратных корней из больших цифр и са-

мостоятельные высказывания, доказывающие

логическое мышление животных, создавались

разного рода гипотезы. Из них главными,

если откинуть скептические взгляды по от-

ношению к самим фактам, устанавливаемым

исследованиями, являются следующие:

1) наличность действительных способностей,

как-то и допускает сам Кралль, с которым

не без оговорок соглашается Claparede;

2) гипотеза непроизвольных знаков, которых

придерживается Пфунгст;

3) телепатическая гипотеза о мысленном

внушении, которую развивает д-р Котик.

Однако Claparede, наблюдавший сам опыты с

краллевскими лошадьми, имел в виду эту

последнюю гипотезу и тем не менее высказы-

вается против нее, как и против теории

непроизвольных знаков, прежде всего

вследствие того, что нам неизвестно, су-

ществует ли вообще телепатия. А затем, по

заявлению Claparede'а, допустив даже пере-

дачу мысли, нужно было бы еще выяснить,

что именно передается - цифры или слова.

Последнее предполагает ведь наличность у

лошади того именно разума, для устранения

которого прибегают к гипотезе телепатии.

Или мы допустим, что передается лишь при-

казание прекратить отстукивание ногой. Но

каким образом лошадь понимает это приказа-

ние?

Д-р Катик принял это возражение к сведе-

нию, но оспаривает главным образом довод

относительно неизвестности телепатии, тог-

да как имеющиеся наблюдения, по его мне-

нию, говорят, самое большее, о спорности

или недоказанности передачи мыслей на

расстоянии, и в свою очередь упрекает Cla-

parede'а за "огромный скачок в неизвест-

ное, отдавая предпочтение той гипотезе,

которая противоречит теории эволюции видов

и наделяет лошадей способностью совершать

сложные умственные операции и объясняться

путем знаков на человеческом языке".

Надо, однако, заметить, что оба автора не

признают заявленную каждым из них гипотезу

за окончательную и, очевидно, высказывают

ее в виде только возможности, ничуть не

более. Так, в заключение предлагаемой те-

лепатической гипотезы д-р Котик говорит:

"Не знаю, удовлетворятся ли нашим толкова-

нием читатели, но когда нам предстоит вы-

бор между двумя гипотезами, одна из кото-

рых старается объяснить все факты переда-

чей психомоторной энергии, существование

которой и передача на расстоянии доказаны

во многих случаях, а другая гипотеза наде-

ляет лошадей почти человеческим разумом и

способностью логически мыслить, то уже од-

на необычайность второй гипотезы, опроки-

дывающей все наши представления и противо-

речащей всему нашему опыту и всем нашим

научным наблюдениям над животными, должна

заставить нас отдать предпочтение первой

гипотезе, на стороне которой и большая

простота, и, мне кажется, большая обосно-

ванность. Но во всяком случае, я далек от

того, чтобы считать вопрос в этом смысле

разъясненным; наоборот, я вновь повторяю

все высказанные мною вначале соображения,

не позволяющие принципиально отрицать воз-

можность разума и самостоятельного мышле-

ния животных, и я готов буду всецело

примкнуть к точке зрения автора, если фак-

ты заставят меня это сделать".

Другой автор не менее определенно, закон-

чив изложение своей гипотезы, заявляет:

"Но к чему продолжать эти рассуждения, и

без того уже затянувшиеся; ясно, что все

то, что нам известно о психологии живот-

ных, не позволяет допускать наличность

настоящей умственной деятельности у лоша-

дей Кралля, но в то же время ничего реши-

тельно не говорит против подобной возмож-

ности". И далее: "Я охотно признаю, что в

данном случае сила доказательств не соот-

ветствует необычайности фактов. Эти дока-

зательства до сих пор, к сожалению, опира-

ются лишь на субъективную оценку наблюда-

теля" (там же, с. 225).

С моей точки зрения, ни та, ни другая ги-

потеза не применима к краллевским лошадям,

ибо они не могут объяснить всех фактов, да

и по другим соображениям не могут быть

признаны достаточно обоснованными. Не нуж-

но ни человеческого разума у лошадей, ни

мысленного внушения, производимого нижним,

а не верхним сознанием или подсознанием.

Достаточно их так, как они даны. Самоуп-

ражнение ведется по методу, который мы

применяем для других целей в нашей лабора-

тории, в форме воспитания двигательных со-

четательных рефлексов у собак. Разница

лишь в том, что в наших опытах поднятие

ноги у собаки вызывается электрическим

раздражением, возбуждающим обыкновенный

оборонительный рефлекс.

У краллевских лошадей дело идет о поднятии

ноги, но самое движение по характеру то же

самое. Это-то движение в наших опытах с

собакой связывается с тем или другим внеш-

ним раздражением, а в опытах над краллевс-

кими лошадьми - с азбукой, с цифрами и оп-

ределенными формами цифровых соотношений.

При достаточном упражнении и вырабатывает-

ся, точнее - воспитывается, сочетательный

рефлекс на буквы, цифры и цифровые соотно-

шения, будь эти последние выражены в форме

арифметического сложения, в форме корней

или возведения в степень. Дело не в дейс-

твии, а в той или иной форме знака, с ко-

торым связывается определенное действие

после достаточного упражнения.

С точки зрения рефлексологической, дело

идет о развитии сочетательного двигатель-

ного рефлекса на данные знаки, и только. С

точки зрения субъективистов, здесь может

быть речь только о хорошем развитии двига-

тельной памяти у лошадей, у которых она

действительно является прекрасной и по

другим повседневным наблюдениям. Между

прочим, в статье С1араrede'а приводится

указание de Маdау, состоящее в том, что

лошади, совершавшие в одной угольной шахте

30 туров, после 30-го тура (но никогда не

раньше) сами оставляли работу и направля-

лись в конюшню. По Маdау, здесь не было

счета в буквальном смысле, а происходил

бессознательный счет, или, скажем словами

рефлексологии, у лошадей воспитался опре-

деленный сочетательный двигательный реф-

лекс, произошла, если угодно, определенная

двигательная установка. Если мы примем во

внимание, что ноги в жизни лошади, можно

сказать, все, ибо они обеспечивают ей в

диком состоянии спасение путем бегства от

врагов и в то же время являются главным

органом нападения при посредстве удара ко-

пытом,то можно не удивляться тому,что вос-

питание сочетательных двигательных рефлек-

сов, или двигательная установка, у лошади

должно быть развито в совершенстве и, ве-

роятно, даже лучше, чем у человека.

Дело в том, что человек превосходит лошадь

своим интеллектом, а не точностью двига-

тельных рефлексов, ибо интеллект предпола-

гает способность оперирования числами для

получения определенных математических вы-

водов, а не самим даже счетом, который

достигается в конце концов или, по крайней

мере, может быть достигнут механической

выучкой. Став на эту точку зрения, мы не

будем становиться в тупик перед наблюдени-

ями над краллевскими лошадьми, но и не бу-

дем переоценивать самые факты. Скажем

просто: в опытах Кралля над лошадьми, так

поражавших сторонних наблюдателей, нет ни

разума, ни телепатии, и в этом вся суть.

(Не следует забывать, что и самосчисление,

т. е. усвоение и совершенное пользование

методом счисления, само по себе еще не го-

ворит о способностях или разуме, ибо из-

вестны замечательные счетчики, напр. Ино-

ди, Флери и др., которые, однако. Ничем

себя не проявили в качестве математиков,

тогда как Пуанкаре, знаменитый математик,

как он сам заявляет, не способен провести

простое сложение без ошибки.)

Но мы далеко уклонились от главной темы

нашего доклада. Если мы заговорили о крал-

левских лошадях, то с исключительной целью

осветить этот вопрос с точки зрения отно-

шения его к мысленному внушению, а так как

весь ход рассуждений нас приводит к выво-

ду, что в этом случае мы не имеем ничего

относящегося к мысленному внушению, то

этим самым мы исчерпали нашу экскурсию в

краллевские конюшни.

Как бы то ни было, вопрос о непосредствен-

ном, бессловесном, или так называемом мыс-

ленном, воздействии на животных заслужива-

ет особого внимания, и я долгое время ис-

кал случая подвергнуть этот вопрос выясне-

нию с помощью соответствующих эксперимен-

тов. Случай к этому мне представился нес-

колько лет тому назад, незадолго до вели-

кой войны, и вот по какому поводу.

Совершенно случайно после долгих лет со-

вершенного индифферентизма к цирковым

представлениям я посетил цирк "Модерн" на

Петроградской стороне. Оказалось, что на-

ряду с другими представлениями в этот ве-

чер показывал публике своих дрессированных

животных В. Дуров. Им демонстрировалось

небольшое животное свиной породы, которое

под взглядом Д. засыпало и по его же вну-

шению начинало жевать и продолжало жевать

столько времени, сколько ему внушалось.

Далее была представлена большая собака из

породы сенбернаров, которая считала до 9.

Собака по имени Лорд оказалась очень спо-

койной и солидной по своему нраву. Обста-

новка демонстрации заключалась в следую-

щем: Дуров предлагает кому-нибудь из пуб-

лики писать любые слагаемые, с тем чтобы

цифра их не превышала 9, ибо, по его заяв-

лению, его Лорд не умеет правильно считать

свыше 9. Два или три слагаемых пишутся

кем-либо на бумаге или грифельной доске,

что показывается Дурову, который при этом

стоит к собаке спиной. После этого собака

по внушению Дурова тотчас же начинает лаем

отмечать сумму слагаемых. Опыты производи-

лись много раз и всегда имели полный ус-

пех: собака мерно, точно и громко отлаива-

ла сумму слагаемых. Не было сомнения, что

собака в пределах задания выполняла свою

роль безупречно.

Другие статьи номера:

Похожие статьи:

В этот день... 14 февраля